北投真言宗石窟建築群には大勢の参詣者が訪れ星乃湯温泉旅館でお接待もあった

弘法大師石窟

弘法大師石窟と波切不動明王石窟があるこの場所は、日本統治時代は多くの参詣者が訪れていました。

景色も良く、温泉宿もあったので、真言宗の聖地となっていったのです。

そしてこれこそが台北新四国八十八ヶ所霊場の原型になったとも言われています。

台北新四国八十八ヶ所霊場についてわからない人は霊場タグで過去記事をお読みください。

これらの石窟と台湾幸福石と呼ばれる謎の石を見てきましたので、リポートしたいと思います。

北投真言宗石窟建築群へのアクセス方法

アクセスする方法はいくつかあります。

最寄駅ということなら台北MRT淡水信義線の支線にある新北投駅になりますが、乗り換えが面倒ならば北投駅または奇岩駅からでも行けます。

できるだけ歩きたくない人は新北投駅から行きましょう。ちょっと歩いてもどうと言うことない、むしろゆっくり歩いて台湾を味わいたいという人は北投駅か奇岩駅がおすすめ。

新北投駅

ちなみに私は奇岩駅から歩いて行きました。奇岩駅から丹鳳山の入口がある中和禅寺まで歩いて15分くらいです。

中和禅寺

上記のGoogle Mapを拡大してもらえばわかりますが、中和禅寺または奇岩路から進むルートと、その反対側になる大願寺脇の温泉路から進むルートがあります。

どちらからも行けますが、大願寺側からだと上りが結構キツいです。下りでも厳しかったので。

私は中和禅寺から上り、大願寺側へ下るルートで行きました。

中和禅寺から丹鳳山への階段

しばらく階段が続きます。四国八十八ヶ所の札所は階段が多いですが、それを思い出します。

丹鳳山自体は標高117メートル。そんなに大きな山ではありません。

丹鳳山

ここが頂上なのかな?ちょっとした広場がありましたが、もっと先に進みます。

丹鳳山

途中で左折した後は山道になります。もう少しで北投真言宗石窟建築群が見えてきます。

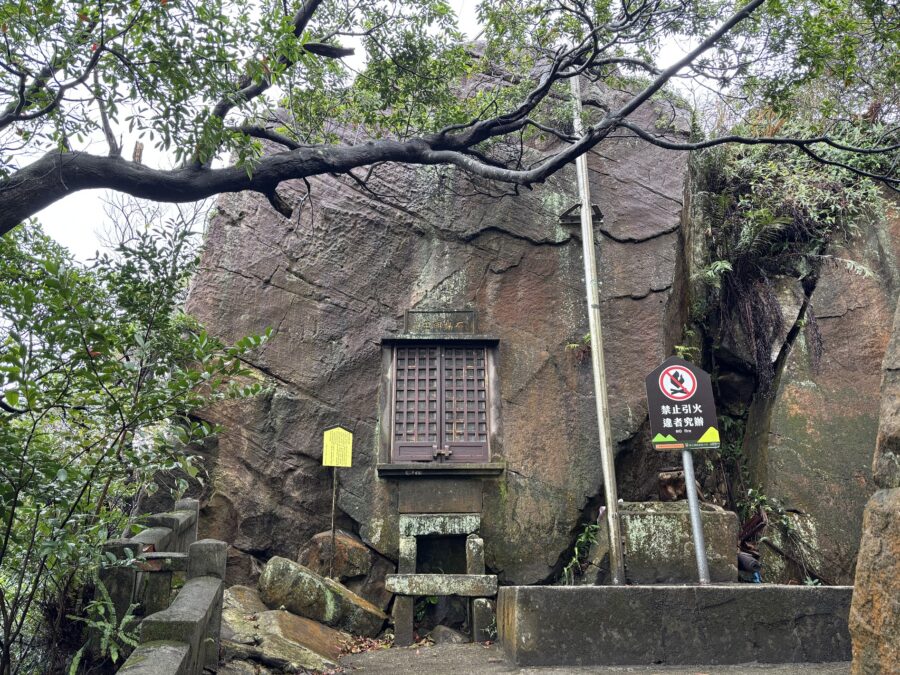

弘法大師石窟

まず見えてくるのは弘法大師石窟です。

丹鳳山は日本統治時代は松葉山と名付けられていました。

ここに巨岩があることを発見した日本人は、神秘的なものを感じたのでしょう。1912年に石窟を掘り、弘法大師像を入れました。

弘法大師石窟

確かにこの大きな岩はインパクトがあります。

弘法大師石窟

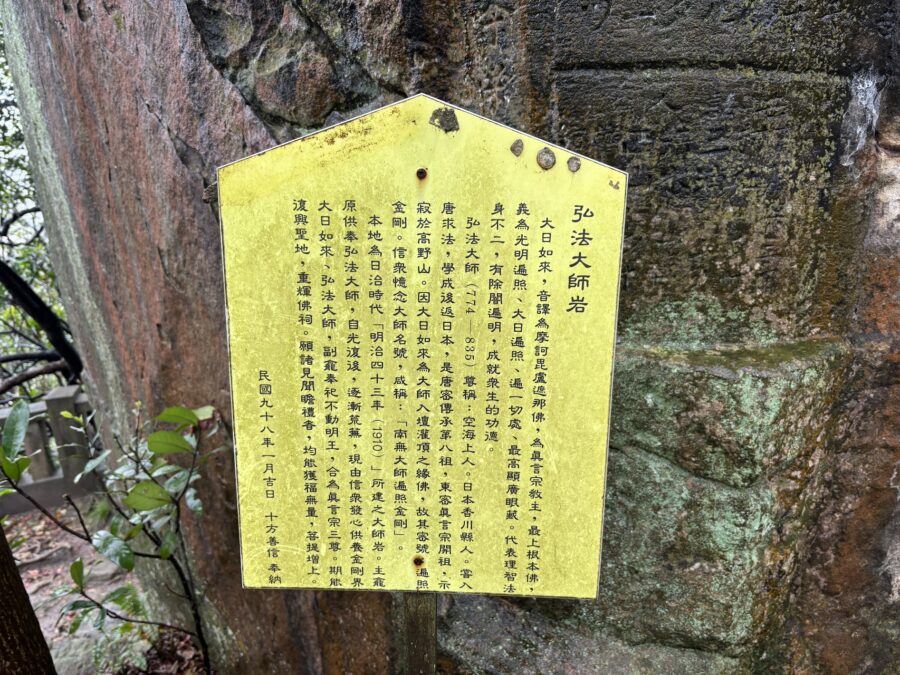

案内板もありました。こんな場所に来る外国人はほぼいないのでしょうけど、日本人が造ったものなので、できれば日本語での案内があればなお良し。

弘法大師石窟

扉を開けて参拝することができます。内部は綺麗に清掃されており、管理者がいるようです。

戦後ここは荒廃していたそうですが、台湾人有志により再興され、手入れもしていただいています。感謝です。

2019年には台北市の市定古跡にもなり、今後もしっかりと保存されるものと思います。

なお、扉を開けた場合は、参拝後は必ず閉めてください。

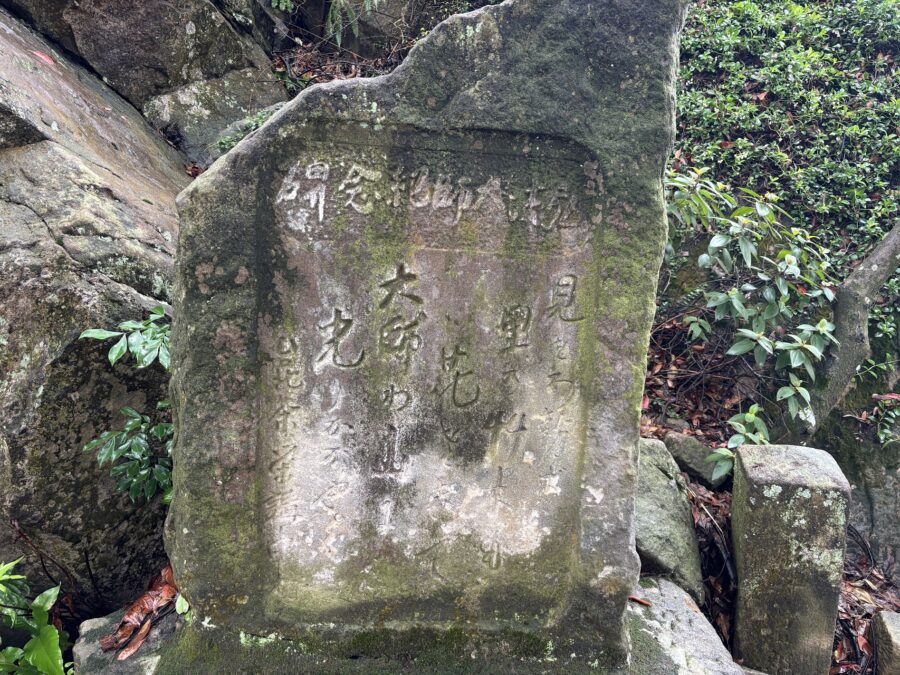

弘法大師記念碑

上部が破損していますが、弘法大師記念碑が残されています。この記念碑は1924年に設置されました。

見をろ勢ば

里乃艸木も

花さきて

大師の山よ

光りかがやく見をろ勢ば

「遠くには里の木々や花が咲いて、大師山は明るく輝いている」と言うような内容です。

鎌野時計舗

鎌野時計店の石柱(玉垣?)が無造作に転がっていました。

鎌野芳松は台北新四国八十八ヶ所霊場の発起人の一人であり、また台北西国三十三観音霊場の発起人でもありました。

そしてここにも名前があると言うことは、鎌野芳松は熱心な真言宗の信徒であり、信心深い人だったのでしょう。

鎌野時計舗は台北市栄町、現在で言えば西門町と二二八和平公園の間くらいの場所にあり、時計や貴金属を販売するお店を経営していました。

栄町は台湾初の百貨店である菊元百貨店や台北公会堂(現在の中山堂)があり、当時は台北随一の繁華街でした。

そんな場所で、近くにあった弘法寺の信徒となったのかもしれません。

波切不動明王石窟

弘法大師石窟の裏側に波切不動明王石窟があります。

同じような大きな岩に波切不動明王が祀られています。

波切不動明王石窟

不動明王とは仏教や密教の神様で、動かぬ心の象徴、大日如来の化身として煩悩を断ち切る力を持つ神様とされています。

弘法大師が特に重視した神様で、真言密教の守護者ともされています。

波切不動明王とは、かつて弘法大師が修行で行った唐からの帰りの航路で嵐に見舞われたものの、不動明王に祈願し、荒波を切り開いて無事に帰国することができた話が由来です。

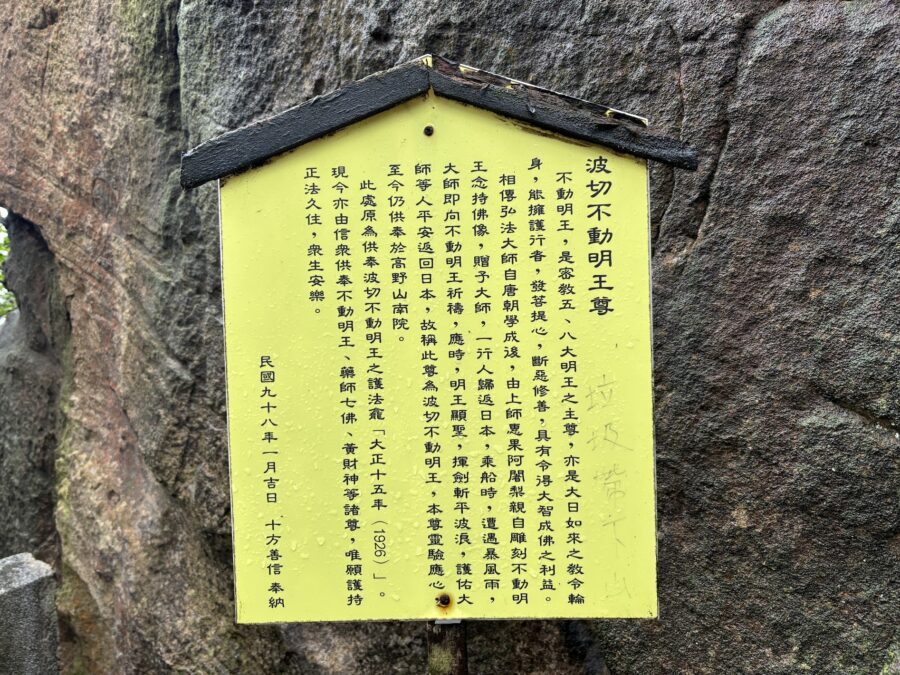

波切不動明王尊

この時に弘法大師が自ら霊木を彫って造った波切不動明王像は、高野山南院(高野山真言宗別格本山波切不動尊別当)にご本尊として祀られています(国指定・重要文化財)。

この石窟は弘法大師石窟より後の1926年に築造されました。

波切不動明王石窟

こちらの石窟も扉を開けて参拝できます。中央奥にある背景に炎がある像が波切不動明王です。業火で煩悩を焼き尽くす力があるのです。

弘法大師石窟と波切不動明王石窟には多くの真言宗徒が訪れ、山を下った場所にあった星乃湯温泉旅館でお接待もあったそうです。

この多くの人の参詣やお接待が台北新四国八十八ヶ所霊場の原型になったとも言われます。

松葉山はやがて大師山と呼ばれるようになりました。

戦後は蜈蚣山(蜈蚣はムカデの意味)と呼ばれ、今は丹鳳山という名称になっています。

台湾幸福石

石窟群を少し大願寺側に下りた場所に謎の石があります。

石窟群への階段と台湾幸福石

上の画像の左下にあるのが台湾幸福石です。

この石は元々ここに安置されていたわけではありません。2004年にこの辺りを探索し、林の中に散乱していた古い石柱などを石窟あたりに動かしていた楊燁さんが発見した石です。

台湾幸福石

発見時この石はハイカーも歩かない崖の中腹にあり、苔と蔦で覆われていました。

石には「台湾よ 永に幸なれ」と刻まれていました。

発見から20年以上経過した今でも、この石がいつ誰が造り、なぜここにあったのかはわかっていません。完全に謎の石なのです。

勝手に想像すると、終戦後、台湾から引き揚げる日本人が今後の台湾を憂いて記したような気もします。

しかし「永に」「幸なれ」などは日本語としてちょっと不自然であり、本来は「永遠に」「幸あれ」とすべきという話もあり、そういう点を考慮すると、少しばかり日本語教育を受けていた台湾人が記したと言う考え方もできます。

とにかく謎の石ではありますが、誰かが台湾への愛を込めて造った石であることは疑いようがなく、台湾ではこの石を台湾幸福石と名付け、この場所に置き、文字を赤く塗り、わかりやすくしたのです。

法船石(大正石船)

石窟群や台湾幸福石がある場所から大願寺側に下っていくと、前回記事にある法船石があります。

法船石については下記をご覧ください。

なお、この部分の山道は極端に悪路です。一部ロープが張ってありますが、ロープに頼らないととても動けないような場所もあります。

上るにしろ、下るにしろ、十分注意して進んでください。

北投真言宗石窟建築群と台湾幸福石まとめ

北投真言宗石窟建築群(右側階段は弘法大師石窟へ、左側階段は波切不動明王石窟へ)

日本統治時代、ここには2つの石窟と近くには台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏がいくつかありました。ひょっとしたら台湾幸福石も既にあったのかもしれません。

当時多くの日本人がここに参詣していたのかと思うと非常に感慨深いものがあります。

戦後日本人が引き揚げて以降、ここを訪れた日本人は非常に少ないだろうと思いますが、日本統治時代の遺構に興味のある人はぜひ一度ここに行ってみてください。

さて、台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏や遺構の探索の旅はひとまずこれで終わります。

ちょっとでも気になる、興味があると言う人は台北市内でも非常に行きやすい台北天后宮や臨済護国禅寺をまずは訪れてみてください。

台北新四国八十八ヶ所霊場について、また何か新情報などが入りましたら、お伝えします。

お知らせ!

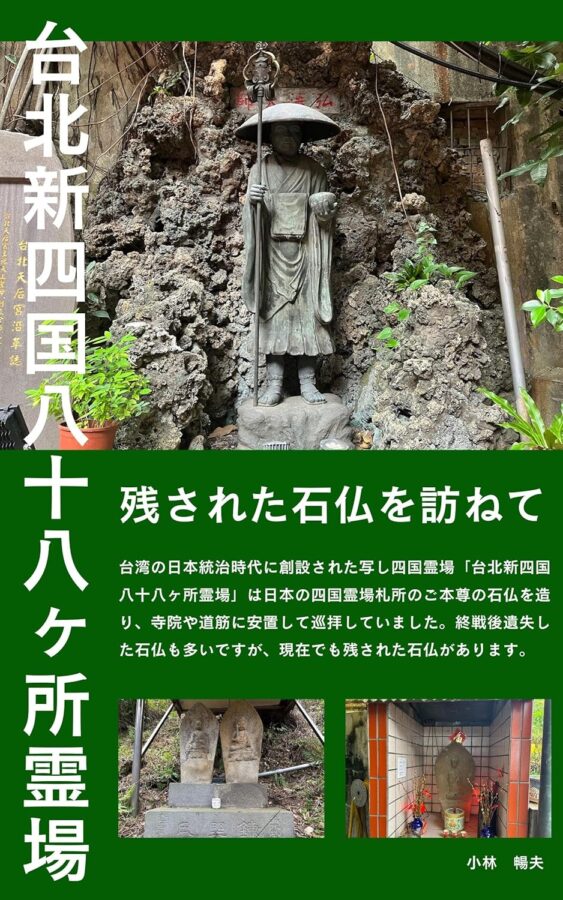

台北新四国八十八ヶ所についてまとめた本売っています。Amazonで電子書籍とペーパーバック(紙の本)を販売中。

2025年3月に大幅に更新しました。ブログでは言及していないことも書いています。

実際に行ってみようという人や四国霊場や写し四国霊場を研究されている人に読んでもらえたら嬉しいです。

Amazon Unlimited加入者は電子書籍は無料で読めます。

未加入の人は30日間無料で読むことができます。この本を含む500万冊が読み放題。30日以内に解約すれば0円です。もっと読みたい人は更新すればOKです。

台北新四国八十八ヶ所霊場

台湾旅行には海外旅行保険が必須です。無料で海外旅行保険に加入する方法はこちらです。