目次

我們去看臺北新四國八十八箇所靈場的石佛吧

北投文物館の石仏

台北新四国八十八ヶ所霊場という写し四国のことを過去4回の記事で特集しましたが、それを読んだ人の中には、実際に行ってみたいという人もいました。

1回目の記事内で現存する石仏について一覧表とマップを作っていますが、実際には確実に巡拝できるところ、難易度が高いところ、正確な場所が不明なところなどがあります。

今回はこの1回目の記事を補足する形で、実際に残された石仏を巡拝してみようという人向けにその詳細を記しておきたいと思います。

台北新四国八十八ヶ所霊場石仏マップ

ある程度正確な場所が判明している石仏についてマップにしました。公開していますので共有はご自由にどうぞ。

青・緑・赤の意味

- 青印 確実に石仏がある場所(しかし参拝できない場所もある)

- 緑印 霊場の関連施設がある場所

- 赤印 かつては石仏があったが現在は不明な場所

上記は残された石仏のマップです。日本統治時代の石仏のマップはこちらです。

以下の各石仏の最寄駅などの交通ルートはあえてほとんど記載していません。

陽明山から北投周辺にかけてはどこかから巡拝するしかなく、いちいち「北投駅から何分」などと記載しても意味がないと思いました。

しかし起点になりそうな一部の石仏に関してはバスなどの交通手段は記載しておきます。歩き遍路好きはそこから歩くことをおすすめします。

どうやってこれらの石仏を巡拝するのかは人ぞれぞれです。徒歩のみ、バスと徒歩の組み合わせもできますが、最も簡単な方法はタクシーをチャーターすることです。

→ 【KKday】台湾|観光タクシーチャーター(日本語ドライバー)

台北天后宮や臨済護国禅寺など電車で行けるようなアクセスの良いところはともかく、陽明山中はバスも本数少なく、歩くのも大変です。

タクシーを使えば、なかなか行きにくい場所の石仏も1日で巡拝できます。

確実に見ることができる石仏

臨済護国禅寺

行けば確実に石仏を見ることができますが、寺廟の場合は開門時間が決まっていますので、そこだけはご注意を。

1番・2番

台北天后宮の石仏群

住所:台北市萬華區成都路51號

→ 台北新四国八十八ヶ所霊場1番札所台北天后宮の弘法大師像と石仏

西門駅からすぐの台北天后宮に行けば見ることができます。開門時間は6:00〜22:00ですので、これはあまり時間を気にしなくても大丈夫です。

1番石仏は旧弘法寺の時代からここにある石仏です。2番は天台宗台北布教所にあったとされています。

天台宗台北布教所は弘法寺から近い新富町にありましたが、1934年に閉鎖されたため、その時点で弘法寺に移されたようです。それ以降ずっとここに安置されています。

11番・12番・13番・16番・18番・75番・78番・79番・80番

臨済護国禅寺石仏群

住所:台北市中山區玉門街9號

→ 臨済護国禅寺に残された石仏を訪ねて【台北新四国八十八ヶ所霊場】

圓山駅目の前です。ここも注意点は開門時間です。しかもここはお寺の開門時間+石仏群のある広場の開門時間という制約があります。

石仏に会えるのは9:00〜11:00、13:00〜16:00だけだと思われます。

19番・22番・28番・34番・36番・37番・38番

正願禅寺石仏群

住所:台北市中山區北安路745巷43號

→ 正願禅寺に残された石仏を訪ねて【台北新四国八十八ヶ所霊場】

ここは開門時間は不明です。ヒントとしては少なくても私がここに行ったのは16時を過ぎていました。なので閉門は17時とか18時の可能性が高いと思います。

最寄駅(剣南路駅)からも少々遠いので、時間に余裕を持って訪ねてください。

40番・66番

北投文物館の石仏と弘法大師像

住所:台北市北投區幽雅路32號

→ 【台北新四国八十八ヶ所霊場】残された石仏を訪ねて〜北投編

ここは日本統治時代の建物を使った、台湾の歴史博物館です。日本統治時代を含む歴史的なものが展示されています。

アクセスはMRT北投駅からバス「小25」または「230」で北投文物館で下車。後述する北投龍雲寺も同じバス停が最寄りになります。バス以外だとUberまたはタクシー。北投駅から歩くと40分です。

建物の中に入るには入館料が必要ですが、石仏はその外(建物入口目の前)にあるので、入館料は不要です。

月曜日が定休日。営業時間は10:00〜18:00です。入口には門があるので休業日や時間外は石仏を見ることはできません。

ちなみに最近現地に行ったへきさんからの情報によると、この博物館の学芸員の王彬全さんは自ら四国八十八ヶ所を歩いた経験があるだけでなく、台湾の霊場研究の第一人者である林承緯教授のお弟子さんだそうです。

王彬全さんは将来的には北投文物館で台北新四国八十八ヶ所霊場の企画展も開催したいと思っているそうです。実現すると良いですね。

日本語も話せるようなので、北投文物館に石仏を見に行かれる方はぜひお会いしてみてください。

45番

画像引用:facebook

住所:台北市北投區陽明路一段23號

ここは陽明路一段側の建物の裏手の崖にあり、紗帽路に抜ける道もあるため、紗帽路側からも入ることができます。

紗帽路から入る場合は小さな鉄扉を開き、降りていきます。

アパートか寮のような茶色い建物の裏手で、敷地の管理者がいるわけでもなく、石仏を見にくる人は勝手に入っていっているようです。

なお、45番石仏後方には鎌野芳松の名前が刻まれています。鎌野芳松は台北新四国八十八ヶ所霊場の発起人の一人であり、中心となった人物で台北で時計店を営んでいた方です。

もし行くことがあったら石仏の後ろもチェックしてみてください。

46番

画像引用:facebook

住所:台北市北投區陽明路一段80號

Google Map上で唯一地点登録されている石仏です。

ここは個人宅敷地内ですが、入口や金網の外から見ることも写真を撮ることもできます。近くまで寄ってみるには住人の許可が必要だと思われます。

51番

画像引用:facebook

住所:台北市士林區平菁街10巷9號

MRT剣潭駅から303區バスで下過溪まで行き、そこから徒歩5分くらいです。徒歩遍路の場合でもここを起点に他の石仏を巡拝し、北投に向かうコースが良さそうです。

ここも個人宅の敷地内ですが、屋外にある小祠内に安置されています。ここは沈さんのお宅で、実は周辺の家も多くは沈さんです。つまり沈さん一族で祀っている地域の守り神です。

地域が守られているのはこの石仏のおかげだとして、今でも旧暦の1日と15日にはお供え物を用意し、お参りを欠かさないそうです。

石仏の胸には金メダルがありますが、これは近所で引っ越した人たちが感謝の印にと置いていったものだそうです。

石仏は自由に参拝可能な様子です。小祠は階段を登った上にあります。

ただあくまで個人宅の敷地内なので早朝や夜間の参拝は遠慮した方が良いと思います。

51番のこの石仏は30年以上前に中山楼から譲り受けたそうで、その後この小祠を建立し、本来とは違う形ですが大切に扱われています。

56番

住所:台北市北投區中興路4之1號

胡宗南将軍墓に向かって右手に10メートルほど進むと林の中に獣道のような小道があります。そこを25メートルほど進むと小祠があり、そこに石仏が安置されています。

森の中の小道ですが竹子湖と陽明公園を結ぶ近道でありかつては多くの人が歩いたようです。そんな道の森の中に誰かが(恐らく戦後に台湾人が)コンクリート製の小祠を建立し、祀ったようです。

なお、56番のこの石仏は霊場創立当初からこの場所にあると推察されています。

64番

住所:台北市士林區菁山路99巷75號

ここも個人宅で祀られていますが、見学は自由なようです。道路脇に屋根が白くお堂が赤い小祠があり、Googleストリートビューでも確認できます。

この現在の住人は1940年生まれ。5〜6歳の頃の記憶が残っているようで、お遍路さんが札所に来るのを待ち構え、お遍路さんが置いていくお賽銭や餅を持って行った思い出があるそうです。

クソガキだなとは思いますが、この頃は時折空襲があり、食べるのも大変だった頃です。生きるために必死だったのでしょう。

時が経ち、中山楼を建設していた頃(1960年代前半)に、誰かが川に記憶にある石仏を捨てているのを見て、その中から持ち帰ったものだそうです。

どうやら2体持ち帰り、1体は弘法大師像であり叔父が持っていったそうですが、その叔父は転売したそうです。そして残った1体がこの64番のようです。

更に興味深いのはこの住人は当初この石仏がどういったものなのかを知らず、家を守る仏様として祀っていたことです。その後、観音様かなと思っていたようですが、実は64番前神寺は阿弥陀如来の石仏なのです。

30数年前にはこの石仏を4万元で買いたいという人が訪れたことがあるそうです。しかし彼は売りませんでした。この石仏が気に入り、崇拝していたからです。

また、この小祠は周りを貝殻で装飾されていますが、これはここの住人が高雄の旗津で買った貝殻で装飾したそうです。大切にしていることが伺えます。

88番

住所:台北市北投區温泉路112號

結願の場所である88番石仏は2019年に陽明山の山中にあるパイナップル農家で祀られているのが偶然発見され、2023年4月に元の場所である北投普済寺(旧鐵眞院)に戻りました。

農家で祀られていた時の写真はこちらです。

ちゃんと小屋の中に安置されて祀られていたようですが、話し合い、調整の末、この度里帰りしたというわけです。

北投普済寺の開門時間は9:00〜17:00ですので、この時間内に行けば確実にお目にかかれます。

本堂に向かって左手に進むと石仏があります。2023年11月に新しくお堂が完成し、現在は上の画像のような立派なお堂に入っています。

このお堂は香川県の88番札所大窪寺の本堂に似せたデザインで、木材も日本から取り寄せ、釘を使わないで建築したそうです。普済寺のご住職頑張りましたね。

香川県大窪寺本堂

参考までに大窪寺の本堂はこんな感じです。確かに似ています。コンパクトにした感じですね。

謎の薬師如来

画像出典:facebook

住所:台北市北投區知行路360號

北投にある關渡宮古佛洞という廟に薬師如来の石仏があります(上の画像右)が、これが石仏の大きさ、形、薬師如来像の姿などが台北新四国八十八ヶ所の石仏と全く同じであると言われています。

ちなみに画像左側が台北新四国八十八ヶ所霊場の薬師如来石仏です。そっくりですね。

場所的に見て、本来は北投に安置されていた76番か77番あたりの薬師如来像がいつの日かこの廟に渡り、加工され金箔も塗られて安置されているのかもしれませんが、専門家が調査したわけではないので、現在のところ真相は不明です。

単に誰かが真似をして新たに造った可能性もあります。

ただ日本統治時代の西国三十三ヶ所観音霊場の写し霊場においては、刻まれた文字を消したり、色を塗られたりしている石仏がいくつか見つかっています。

これは日本統治終了後に国民党が台湾を支配した時期に、日本のものを壊すという行為が行われ、これを警戒した台湾人たちが「これは日本のものではない」として細工したと言われています。

神社の鳥居の笠木部分を外したりしたのもその一つの方法で、こうした石仏に関しても何かしらの対応策が施された可能性があります。

ちなみに台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏には銘がないため誰が造ったのかはわかっていません。寄進した人の名前は彫ってありますが、石仏を造った人の名前は不明なのです。

日本統治時代に台湾に安置された多くの石仏の中には日本から運んできたものもあったようですが、中には台湾で造られ、石工の名前や石材店の名前が刻まれた石仏も残っているそうです。

台湾には台北新四国八十八ヶ所霊場の他に花蓮の写し四国霊場、そして西国三十三ヶ所観音霊場が台北、宜蘭、基隆、新竹にもあり、更に仏教各宗派の布教所や寺院にたくさんの石仏が安置され、現在でもそれらの一部は残されています。

→ 台湾に残る写し霊場の石仏-四国八十八ヶ所霊場と西国三十三観音霊場

北投真言宗石窟建築群

画像引用:facebook

住所:台北市北投區丹鳳山親山步道

これは石仏ではありませんが、台北新四国八十八ヶ所霊場の原型とされる場所です。ここには弘法大師岩石窟、波切不動明王石窟が残されています。

当時の日本人はこの山に巨大な岩があるのを発見。そこに神秘的なものを感じたようです。

弘法大師岩石窟は1912年に石窟に大師像を安置したのが始まりで、北投の街を眺められる風光明媚な場所であり、温泉も多くある場所なことから講中で参詣を行うようになったようです。

当時の写真も残されています。

この講中の大勢での移動自体が台北新四国八十八ヶ所霊場の原型になったとする説があります。

日本統治時代は松葉山と呼ばれていたこの山は、やがて大師山とも呼ばれるようになりました。

台北新四国八十八ヶ所霊場の札所もこの大師山にいくつか置かれ、ここも通るルートとなり、お遍路さんはここで参拝し、山を下って88番のある鐡真院で結願となっていたようです。

その後、波切不動明王も祀られ、真言宗の聖地といった形になり、お遍路さんだけでなく参詣者はたくさんいたようです。

そして関係は不明ですが台湾幸福石と呼ばれる石もあります。

この石は「台湾よ永に幸なれ」と刻まれた石で2004年にこの付近の山中で発見されたものです。いつ誰が何の目的でこの石を作り、なぜここにあったのかは解明されていませんが、そんな謎の石も見ることができます。

画像引用:facebook

また、少しだけ離れた場所に法船石(大正石船)と呼ばれる場所があります。ここはかつて台北新四国八十八ヶ所霊場の札所の石仏があったとされる大きな舟形の岩で、位置的に恐らく87番があったものと思われます。

87番は戦後に北投善光寺に移設されましたが、現在はそこにはなく、個人所有とされています。

ちなみに芝山公園(芝山巌)内にもこの石祠と全く同じようなものが残されています。当時の石祠が残っているのはこの2ヶ所だけです。

時間的に余裕のある方は、石仏を見に北投に行くのならぜひこのあたりの地も訪れてみると良いでしょう。

見るには難易度が高い石仏

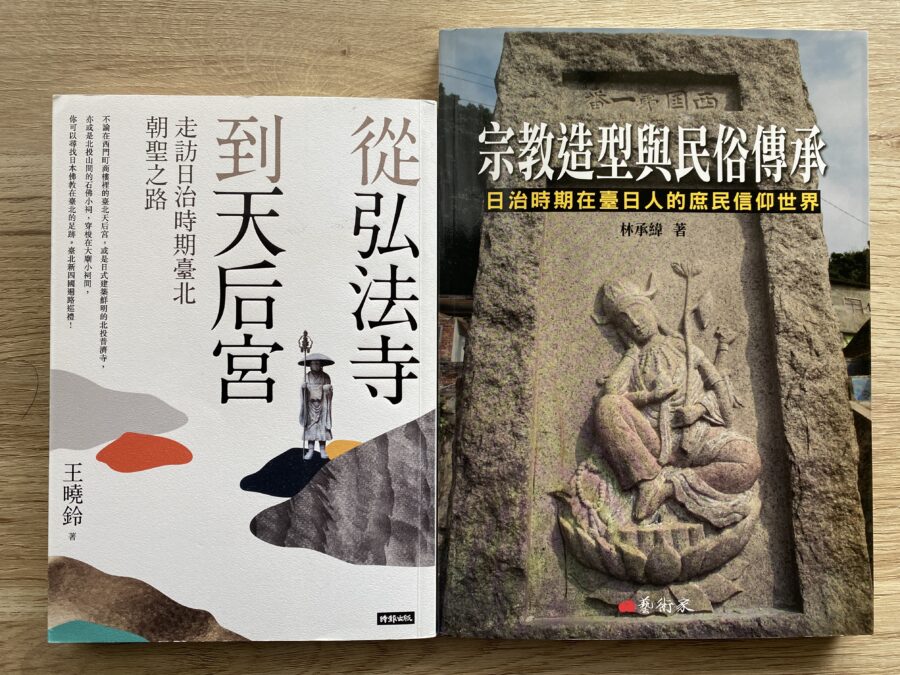

從弘法寺到天后宮と宗教造型與民俗傳承

行けば確実に見ることができる、とは言えない石仏を紹介します。

その中でも難易度が低いものも高いものもありますが、総じて現地の言葉が話せない日本人にはハードルが高いかもしれません。

また69番、87番は台湾の巡礼霊場研究の第一人者である林承緯(国立台北芸術大学民俗学研究室教授)著「宗教造型與民俗傳承」にその画像が残されています。

王曉鈴著「從弘法寺到天后宮」とともにこの二冊は、日本統治時代における台湾の霊場情報のバイブルです。興味のある方は入手してみてください。

27番・43番・49番

住所:台南市安南区長和路一段250號

この3つの石仏は台北市から遠く離れた台南市の国立台湾歴史博物館に収蔵されていますが、基本的に非公開です。

しかし過去に企画展で一般公開されたことはあり、いつかまた公開される可能性はありますが、その時にタイミング良く台南に行ける人が対面することができます。

博物館に収蔵されている3つの石仏の内、少なくても27番と43番は骨董市で売られていたものを博物館が買い取ったそうです。

お金になりそうな石仏でしたので、廃絶された後に誰かが盗んで売ったのでしょうね。

68番

画像出典:facebook

住所:台北市北投區湖山里紗帽路3號

寳山建設招待所の敷地内にあります。招待所とは別荘の意味です。台湾の企業の別荘敷地内にある川沿いの洞窟の中に石仏が安置されています。

ちなみに68番の石仏は当初は実業家であった山本義信氏の関係者が経営する温泉旅館「雙葉荘」内に安置されていたそうです。雙葉荘の跡地が寳山建設招待所になっているわけです。

68番は霊場創立当初から場所が変わっておらず、また香炉や燭台、経典なども残されており、現存する中では最も保存状態が良いとされています。

現在は企業の私有地ですので、勝手に入ることはできず、別荘管理人の許可が必要になります。

70番

画像出典:facebook

住所:台北市北投區行義路300巷3號

櫻崗溫泉會館内に祀られています。温泉旅館の敷地内にあるので勝手に入るわけにもいかず、許可を得れば入れてくれるのか、あるいは少なくても入浴料が必要になるのかもしれません。

ちなみに大浴場の入浴料は平日200元、休日250元です。この際ここで温泉に浸かるのも良いかもしれません。

また、石仏がある場所は女湯の前にある休憩所付近とのことで、色んな画像を見ると男性が写り込んでいたりすることもあるので男性でもここに行けるとは思いますが、中には「男性は足を止めよう」なんて書いている人もいます。

そこら辺は行ってみないとわからないのが現状です。

40年以上ここで営業をしているこの温泉旅館ですが、20年数年前に改装した時にこの石仏が置かれたそうです。

かつてのオーナーは日本統治時代生まれの老人で、石仏がどういったものなのかを記憶していました。改装時にこの石仏を温泉旅館に安置したいと考えたのでしょう。

従業員であった日本統治時代生まれの老人が家の近くにこの石仏があることを知っており、オーナーと一緒にここに持ってきたのだそうです。

81番

北投龍雲寺にある81番石仏

住所:台北市北投區幽雅路杏林巷3之6號

このお寺は常時入口が閉鎖されています。扉を叩いても誰も来ません。インターホンで要件を伝えて許可されないと入れません。ただし要件さえ伝えられれば心良く迎え入れてもらえるようです。

しかしインターホンが壊れていたとの情報もあり、現時点でどうなっているのかは不明です。留守だとアウトです。

ちなみに私が行ったときはインターホンは稼働しており、許可を得て入ることができました(2023年10月時点)。

電話番号は公開されていますので、最悪は電話するしかありませんが、言葉の問題があるので日本人にはハードル高そうです。

また、この地域は野犬が多いので十分注意してください。

どこにあるのか不明の石仏

存在は確認されていても諸事情でどこにあるのか不明の石仏です。ほぼ個人所有のため、非公開だと思われます。

また個人所有のためweb上で公開されている画像もほとんどありません。

3番

住所:台北市大安區辛亥路三段284巷23號(現在は不明)

3番金泉寺の石仏は台北市内の念佛寺という寺院に保存され、祀られていましたが、最近この寺院が廃寺になってしまいました。

石仏はご住職(管理者)が自宅に保管していると思われますが、非公開な上、それがどこなのかも現時点では不明です。

44番

画像引用:facebook

住所:台北市士林區格致路124號(現在は不明)

この場所には「山頂」というレストランがあり、その敷地内に安置されていました。

このレストラン内に十一面観世音菩薩への案内板と44番の石仏の説明書きまで設置され、大事に扱われていましたが、恐らく5年ほど前に閉店してしまいました。

現在は門は閉ざされ、敷地内も草木で覆われ、建物は廃屋となってしまっているため、石仏がどうなっているのかは窺い知ることはできません。

まだ敷地内に安置されているのか、あるいは管理者が移設したかもしれません。廃墟とは言え勝手に入って良いものかどうかもよくわかりませんので確認できないのです。

現時点で石仏がどこにあるのかは不明です。

29番・31番

住所:アメリカ合衆国ミシガン州

現在判明している中で、異国に渡った石仏はこの2体だけです。いつどのような経緯でアメリカに行ってしまったのかは定かではありません。

個人宅の庭に安置されています。現在の所有者もこの石仏がどのようなものなのかわかっていなかったようですが、場合によっては台湾に戻す意思もあるようです。

台北新四国八十八ヶ所霊場を観光資源に

お堂完成前の北投普済寺の88番石仏

上記のように残された石仏は現在、宗教施設で祀っていたり、個人で祀っていたり、地域で祀っていたり、施設で祀っていたりもしますが、その中のいくつかは自由に見学できます。

日本統治時代の貴重な歴史的建造物であり、十分に観光資源になると私は思っています。歴史を感じることができるパワースポットですね。

台北新四国八十八ヶ所霊場については現状日本での認知度は非常に低いですが、台湾ではそれなりに認知されており、実は台湾では既に旅行会社によるツアーも販売されています。

上記リンクのツアーは、台北天后宮、臨済護国禅寺、正願禅寺、北投普済寺を巡るもので、ガイド付きのツアーです。

このくらいは企画しようと思えば日本の旅行会社でも可能なはずです。

2025年は台北新四国八十八ヶ所霊場創立100周年

台湾、日本それぞれで何かアクションがあることを期待しています。何しろ100周年という記念すべき年ですから。

例えば上述した北投文物館での企画展など期待できるかもしれません。

台湾では一部の有志が台北新四国八十八ヶ所霊場の再興に動いていると言います。しかしこれも台北市政府や台湾観光局の協力が不可欠。そう簡単に再興するのは難しいと思います。

しかしいつの日か再興されることを期待しつつ、一個人である私ができることは日本での認知度を少しでも上げることだと思っています。

台北新四国八十八ヶ所霊場に行ってみよう!まとめ

北投龍雲寺の81番石仏

台北新四国八十八ヶ所霊場のことを知るだけでなく、実際に行ってみたいという人がこのブログの読者でどのくらいいるのかはわかりませんが、かなり少数だと思います。

でも1人でもいるのなら、この記事を書いた意味はあると思って書きました。

実際少なくても1人は石仏を巡拝しに行っています。私に報告がありました。報告はなくても台北に来たので立ち寄ったという人もいるかもしれません。

私もまだまだ行けていない場所が多いです。今後機会があればぜひ行きたいと思っていますし、行った際はまたこのブログで詳細をご報告したいと思っています。

台北天后宮や臨済護国禅寺は非常に行きやすい場所にありますので、まずはこれらの場所を訪ねてみることをおすすめします。

また、このブログのアクセスは1割が台湾からです。台湾の皆様はこの台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏を訪れるとともに、日本の四国八十八ヶ所霊場もぜひ巡拝してみてください。素晴らしい体験ができますよ!

請各位也一定來參拜一下四國八十八所靈場。我相信您會有美好的體驗!

台湾旅行にはeSIMがおすすめ!

QRコードを読み込むだけ!簡単&リーズナブルなeSIMで快適なネット環境を!

→ 台湾旅行用におすすめのeSIM厳選10選-価格やサポート体制を徹底比較

石仏めぐりはタクシーチャーターが楽!

陽明山中はタクシーなら一気に行けます!雨でも大丈夫!

→ 【KKday】台湾|観光タクシーチャーター(日本語ドライバー)