法船石・芝山公園・關渡宮古佛洞へ

台北新四国八十八ヶ所霊場の残された石仏をほぼ参拝した私は、関連すると思われる遺構を見に行きました。

このページでは石仏に付随していた石祠2ヶ所と、台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏にそっくりな石仏があると言う情報を聞いて探索してきました。

台北新四国八十八ヶ所霊場についてよくわからない人は、霊場タグの古い記事からお読みください。

法船石にある石祠

丹鳳山には北投真言宗石窟建築群と呼ばれる弘法大師の石窟などがある場所がありますが、その近くに法船石と呼ばれる場所があります。

場所は下記です。

ここに行く方法としては主に2つあり、温泉路側の入口から大願寺横を通って行く方法と、中和禅寺側から入っていく方法があります。

中和禅寺から丹鳳山へ

私は中和禅寺側から山に登り、北投真言宗石窟建築群を見てから法船石に行き、大願寺側から山を下りました。

中和禅寺

北投真言宗石窟建築群については次回の記事で詳しくお伝えしています。中和禅寺側から入って大願寺側から出る様子もお伝えしていますので、詳しくは下記をご覧ください。

→ 弘法大師を祀る北投真言宗石窟建築群は台北新四国八十八ヶ所霊場の原型

法船石と慈航普渡

法船石とは大正石船とも呼ばれ、舟形の大きな岩のことを指します。

法船石(大正石船)

慈航普渡とは観音菩薩が慈悲の心を持って、人々を救済することを言い、また観音菩薩のことを慈航観音と呼ぶこともあります。

観音様が船に乗って、人々を助けるという意味です。

なぜここに観音様が祀られているのかは、詳しい情報がありません。なのでこれは私見ですが、理由は2つあるものと思います。

一つはかつてここに台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏があったと言われ、位置的に見てすぐ近くに結願の札所となっていた北投普済寺があることから88番に近い数字の札所だったことは確実です。

そして四国霊場の79番〜87番は実は全て観音様がご本尊なのです。私は87番ががここにあったものと思いますが、そうでなくても確実に観音様の石仏がかつてここにあったのです。

つまり、台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏の代替として今は観音像が安置されていることが理由の一つ。

更に、法船石と呼ばれるこの舟形の大岩自体を船に見立て、観音様が船に乗る慈航普渡を表現したと言うのがもう一つの理由です。

法船石の観音像

現在安置されているこの観音像がいつからここに置かれているのかはわかりませんでしたが、2019年に修復されたそうです。

法船石

石祠を見ると屋根の一部が破損していますが、48番や55番の石仏と一緒にあった石祠と全く同じです。

間違いなくかつて台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏があった場所でしょう。

今は花なども置かれ、台湾人にも信仰されています。

芝山公園にある石祠

法船石にあった石祠と全く同じものが芝山公園(芝山岩文化史跡公園)にあります。

芝山公園は日本統治時代には芝山巌(しざんがん)と呼ばれたハイキングコースで、観光客も多く訪れていたとされています。

そして芝山巌は同時に教育の聖地でもありました。

台北MRT淡水信義線芝山駅

当時の芝山巌には19番から35番までの多くの石仏がありましたが、そのままここに残されている石仏はありません。

しかし石祠だけが一つ残されています。

芝山公園入口に芝山巖惠濟宮への階段

台北MRT淡水信義線芝山駅から15分ほど歩くと芝山公園に着きますが、ここには芝山巖惠濟宮への階段があります。

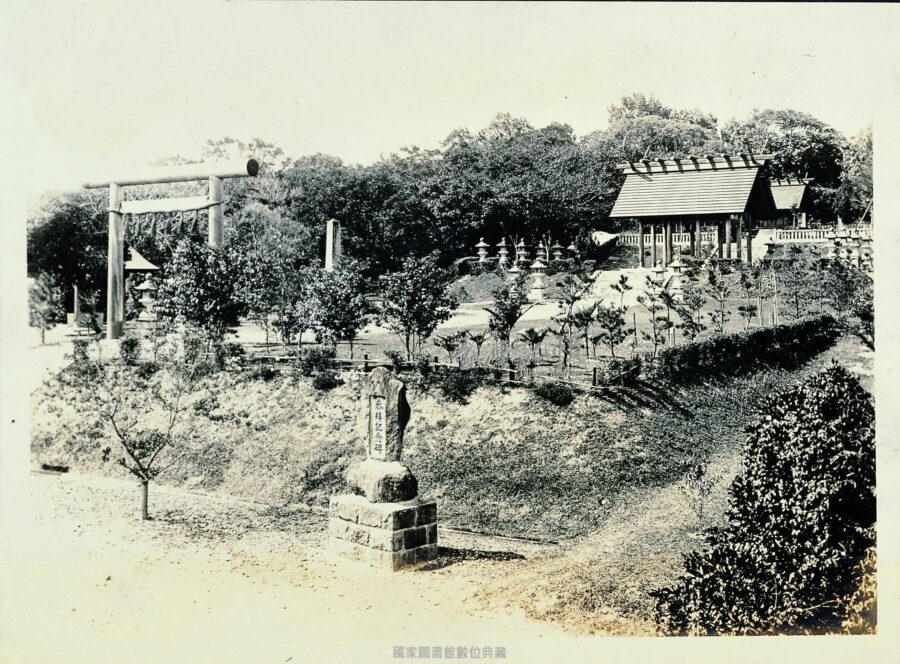

芝山巖惠濟宮と芝山巌神社

この階段は日本統治時代は芝山巌神社の階段でした。

芝山巌神社(画像:臺灣記憶)

教育の聖地であった芝山巌では芝山巖惠濟宮を学堂とし、日本人による日本語教育を行うと同時に日本語教科書の編纂を行なっていました。

しかし日本の統治が始まった頃、一部の台湾人はこれに抵抗し、日本人を襲撃するなどの事件も起き始めていました。

芝山巌付近も危険地帯とされていましたが、教師らはあえて対抗する武器を持たず、もし襲われた場合は話し合おうとする姿勢を見せ、それこそが教育だとしてきました。

しかし1986年、芝山巌にいた教師6名と用務員が惨殺されてしまう事件が発生しました。これを芝山巌事件と呼びます。

彼らを弔う意味を込め、彼らを祀った神社が建立されました。それが芝山巌神社です。

芝山巖惠濟宮

芝山巌神社は終戦後取り壊され、今は階段しか残っていません。芝山巖惠濟宮も建て替えられ、当時の面影はありません。

芝山巖惠濟宮

芝山巖惠濟宮は開漳聖王や媽祖、観音様などを祀る道教廟です。

さて、公園の入口から目的地まではほぼ階段です。芝山巖惠濟宮から先は道は迷路のようになり、どっちに行けば良いのか不安になりますが、できるだけ上記マップの位置を目指して進んでください。

台北新四国八十八ヶ所霊場の石祠跡

登り階段が多いので少し疲れますが、なかなか文章では道を説明できない(私も適当に歩いていた)ので、頑張ってください。

台北新四国八十八ヶ所霊場の石祠

この東屋を目指してくると、ここに到着します。

台北新四国八十八ヶ所霊場の石祠

大きさや形、石の材質から見て間違いなく台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏がかつて祀られていた石祠です。

手前の柱にあった施主名などは消されているようです。

台北新四国八十八ヶ所霊場の石祠

台座部分にも何も文字は彫られていないか、削られているようです。

公園の片隅にあるこの石祠ですが、私のような変人にはこの石祠が何なのかはわかりますが、案内板などは一切無いので、ほとんどの人は「これは何?」状態でしょう。

台北新四国八十八ヶ所霊場の石祠

17体もの石仏が置かれていた芝山巌ですが、その全てが石祠付きだったのかわからないにせよ、なぜここだけ残されたのかは謎です。

放置されていて偶然残ったものか、誰かが一つくらいは残しておこうとしたものか。あるいは石祠自体が大きな岩の上にあり、安定していたので地震などによる倒壊を免れたのかもしれません。

現時点では石祠が発見されているのは、ここ芝山公園、上述した法船石、そして石祠と石仏がセットになっている48番、55番の4ヶ所ということになります。

關渡宮古佛堂の謎の石仏

台北MRT淡水信義線の関渡駅から徒歩15分ほどのところに台北最古の媽祖廟と言われる關渡宮という道教廟があります。

この中に關渡宮古佛堂というところがあり、そこにある石仏が台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏にそっくりだという情報を見つけ、見に行きました。

関渡駅からは大度路三段270巷から知行路を歩くほぼ一本道です。

台北MRT淡水信義線関渡駅

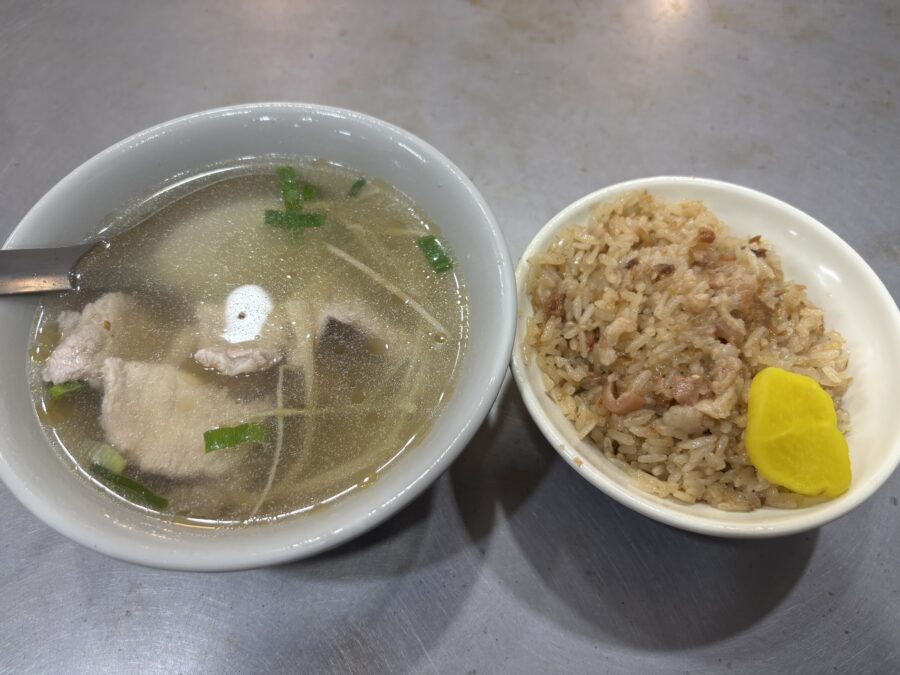

勝記油飯でランチ

関渡駅から歩いて向かっていましたが、ちょうど昼時でもあったので、ちょっとランチを食べることに。

勝記油飯

この辺りの人気店である勝記油飯。そこそこ混雑していましたが、並んでいる人はテイクアウトなので、すぐに座れました。

勝記油飯と赤肉湯

台湾で油飯を食べた記憶がないので、多分初めて。

確かに脂っこいのですが、豚肉がまぶしてあり、程よい味付けでかなりの美味。そこら辺の魯肉飯より美味いかも。油飯(小)を注文したものの、(大)にすれば良かったと後悔。

赤肉湯は豚肉スープ。こちらは逆にさっぱりした味で、しつこさはなく、油飯と良く合う。両方で70元。安い。

關渡宮と關渡宮古佛堂

ランチを食べてから目的地である關渡宮に向かいます。

道沿いにはお店も多く、寂しい道ではありません。台湾はどうってことのない街中を歩くだけでも楽しいので退屈しません。

關渡宮

關渡宮は7:00〜21:00が開門時間です。訪れる際はこの時間に行きましょう。

關渡(Guān dù)という名前は原住民のkantouという言葉が由来とされ、「甘答」「干豆」などという当て字も使われてきましたが、淡水河を渡る橋場であったことから關渡という名称が浸透しました。

關渡宮

1661年、航海の神様である媽祖を祀るために漁師が媽祖廟を建てたのが始まりで、1712年に寄進により創建されたのが現在の關渡宮です。

媽祖、観世音菩薩、文昌帝君など道教と仏教の多くの神様を祀っています。

關渡宮古佛堂

關渡宮古佛堂は正殿に向かって右奥に進むと見つけることができます。

謎の薬師如来石仏

關渡宮全体としては道教の色合いが強いですが、關渡宮古佛堂は仏教色が強い場所で、洞窟のようになった通路の両側には仏教の神様の像や絵画が描かれています。

關渡宮古佛堂の千手千眼観世音菩薩と謎の石仏

關渡宮古佛堂の一番奥まで歩くと巨大な上に金ピカの千手千眼観世音菩薩があり、これが目立ちすぎて見過ごされそうですが、その手前に謎の石仏があります。

關渡宮古佛堂にある謎の薬師如来石仏

この石仏は色が塗られ、文字も消され、更に加工もされていますが、台北新四国八十八ヶ所霊場の薬師如来の石仏にそっくりであると言われています。

薬師如来石仏の比較

上の写真は左が關渡宮古佛堂にある薬師如来石仏、右は普済寺にある88番の薬師如来石仏です。

形や大きさがそっくりなのです。

なので、例えばかつて北投にあって、現在は所在不明となっている台北新四国八十八ヶ所霊場の74番、76番、77番あたりの石仏がこのように加工されて、いつの日からかここに置いてあると思われるのです。

なぜこのように加工されたのかという点については、一つの仮説があります。

日本人引き揚げ後、大陸から国民党が台湾にやってきた時、国民党は日本語の使用を禁止し、日本のものを排除し始めました。

このような石仏も廃棄の対象になったのかもしれません。そのためか西国三十三観音霊場の写し霊場である基隆や宜蘭や新竹の霊場石仏は彩色や加工されているものが見受けられます。

台湾の仏像などは元々金ピカのものが多いため、「これは台湾のものであって、日本のものではない」という証明のために行ったケースがあるようです。

基隆西国三十三観音霊場(画像:facebook)

これと同じようなことが關渡宮古佛堂の石仏にも行われたのかもしれません。

もちろん、似ているのは単なる偶然の可能性もありますし、もしかしたらわざと似せて(モデルにして)作成されたものかもしれません。

今後、誰かが解明するかもしれませんが、現時点では謎の石仏ということにしておきましょう。

台北新四国八十八ヶ所霊場の遺構まとめ

關渡宮境内にはお土産物店が並びます

法船石と芝山公園にある石祠、關渡宮にある謎の石仏を紹介しました。

石祠はこれら以外にもまだどこかにひっそりと、個人宅などで保存されている可能性があります。

また石仏も彩色や加工され、台北新四国八十八ヶ所霊場の石仏かどうかわからなくなっているものがどこかに存在するかもしれません。

いずれにしろ歴史的な遺構、遺物である可能性が高く、発見されたものは今後もちゃんと保管しておいて欲しいというのが私の希望です。

今回の台北でのフィールドワークでは、台北新四国八十八ヶ所霊場関連で丹鳳山の北投真言宗石窟建築群のある場所も訪れました。

弘法大師石仏、波切不動明王石窟、台湾幸福石などがある場所です。次回ご報告いたします。(続く)

台北新四国八十八ヶ所霊場

台湾旅行には海外旅行保険が必須です。無料で海外旅行保険に加入する方法はこちらです。